Jornalistas Livres1 day ago12 min read

“A luta de classes nunca tirou férias neste país”

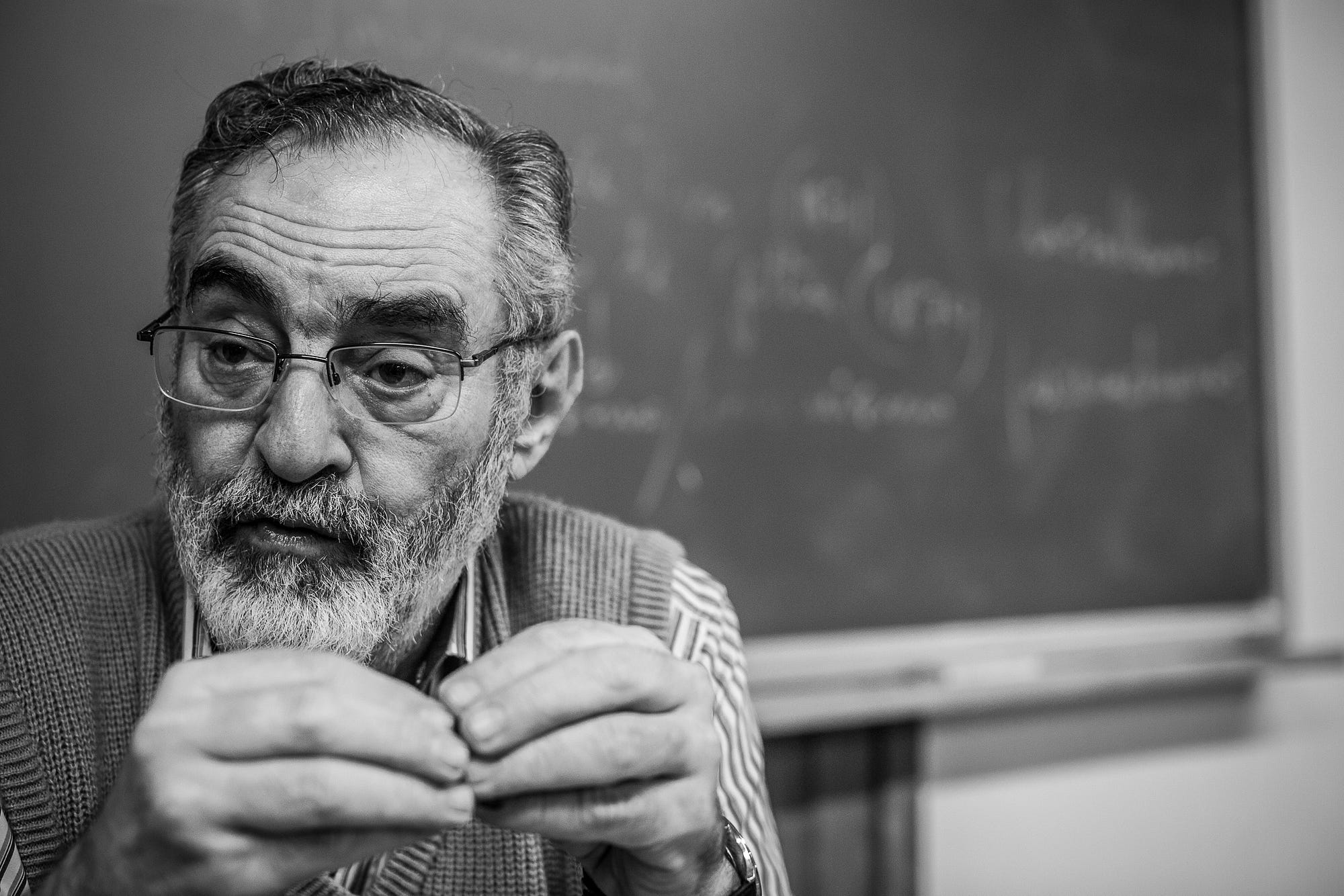

Em entrevista aos Jornalistas Livres e Brasil de Fato, o pesquisador e professor emérito da UFRJ, José Paulo Netto, analisa recentes manifestações de ódio contra determinados setores da sociedade a partir da formação social e da cultura política brasileira

Por Camilla Hoshino e Leandro Taques, de Veranópolis (RS)

Manifestações

de ódio, racismo, declarações machistas e ameaças verbais e físicas

contra lideranças da esquerda têm sido constantes no último período no

país. Segundo o professor José Paulo Netto, essas atitudes têm relação

com a tentativa das classes dominantes de “afastar a massa do povo dos

centros de decisão política”.

José

Paulo Netto é doutor em serviço social pela Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi vice-diretor da Escola de Serviço

Social da UFRJ e do seu Programa de Pós-Graduação em Serviço Social,

tendo título de professor emérito na instituição. Tradutor e organizador

de textos de autores clássicos como Marx, Engels, Lênin e Lukács, em

que se destaca como grande especialista, produziu obras teóricas e

políticas sobre o capitalismo, serviço social e marxismo. É membro do

Partido Comunista Brasileiro (PCB) e atua em parceria com movimentos

sociais, como o MST.

Em

entrevista ao Brasil de Fato e aos Jornalistas Livres, ele faz uma

análise das classes dominantes a partir da formação social brasileira,

fala sobre o quadro político atual no país e sobre como atuam as elites

em face da crise do capitalismo contemporâneo.

Para Netto, é justamente em momentos de tensões políticas e econômicas que “todo esse porão da sociedade brasileira, com um forte sentimento antipovo, antipopular, antimassa, racista e discriminador, vem à tona”.

Jornalistas Livres — Estamos

presenciando a todo o momento ataques da direita brasileira que deixam

explícitos o preconceito, o racismo e o sentimento de ódio contra

determinados setores da sociedade. Como a nossa formação social pode nos

ajudar a compreender essas atitudes?

Se

analisarmos com cuidado a história brasileira, vamos encontrar algumas

constantes que são traços constitutivos da nossa formação social e que,

portanto, são elementos constitutivos da cultura política brasileira. Um

traço muito visível de meados do século XIX em diante tem sido a

capacidade das franjas das camadas mais ativas das classes dominantes em

afastar a massa do povo dos centros de decisão política. Mesmo quando

tivemos, ao longo do século XX, momentos de institucionalização mais

ampla da participação política, tivemos elementos, mecanismos, meios e

modos que constrangeram ou limitaram essa participação política a

processos adjetivos. Costumo dizer que tivemos no Brasil um processo

tardio, lento, desigual e sinuoso de socialização da política.

Isso

ganhou certa magnitude com a derrota da ditadura instaurada em 1964. A

constituição de 1988 consagrou direitos políticos essenciais, abriu

caminho para se repensar direitos civis e, sobretudo, ampliou o leque

dos direitos sociais no país. Com todas as desigualdades e assimetrias,

creio que se pode dizer que no pós-1988 tivemos formalmente a

institucionalização da cidadania moderna no Brasil. Entretanto, se

observarmos o processo de luta contra a ditadura, de crise da ditadura e

de transição democrática no Brasil, teremos a clara percepção dessa

capacidade das franjas mais ativas das classes dominantes de encontrar

meios de excluir a massa do povo de processos decisórios. Tivemos um

processo de socialização da política, mas nem de longe um processo de

socialização do poder político. Isso tem relação com o que eu chamo de

linhas de continuidade na nossa história.

O senhor pode citar alguns exemplos disso?

O

Brasil foi um país escravocrata. Em 1888 tivemos uma abolição

inteiramente formal, em que não se criou nenhuma pré-condição para que o

liberto pudesse construir sua vida autonomamente. Da noite para o dia

foram libertos, mas sem ter terra, sem ter nada. Esta cultura

escravocrata não desapareceu. Há exemplos recentes. As camadas médias

(não necessariamente camadas oligárquicas) reagiram negativamente em

face da legislação acerca do trabalho doméstico. Poderíamos citar outros

exemplos como o acesso à universidade, historicamente elitista. É só

observar a dimensão das nossas universidades e a população em condições

etária e formal de ingressar ali.

Deste

modo, podemos perceber que a sociedade foi construída para que muito

poucos usufruíssem dos direitos formais que ela veio (bem ou mal)

escrevendo no seu ordenamento jurídico-político. Em momentos de crise ou

em momentos de tensão, em que se agudiza abertamente a luta de classes

(para utilizar um jargão da esquerda), todo esse porão da sociedade

brasileira, com um forte sentimento antipovo, antipopular, antimassa,

racista e discriminador, vem à tona. O processo de transição da ditadura

fez com que amplos setores tivessem vergonha do seu conservadorismo.

Mas isso acabou.

Qual foi o impacto do PT na mudança dessa atmosfera política?

Eu

diria que o PT teve um papel duplo. Pensando no PT como força de

governo, a partir de janeiro de 2003, foram tomadas providências de

caráter emergencial, mas que foram apresentadas como políticas

duradouras de Estado e que beneficiaram objetivamente a massa mais

pobre. Isso foi muito positivo. Ao mesmo tempo, isso foi feito no marco

de uma orientação macroeconômica que privilegiou os grupos financeiros

do país, que não restringiu em absoluto a fome lucrativa dos monopólios

nacionais e internacionais. Isso criou uma situação paradoxal que pode

ser observada ao cabo do mandato do Lula. Mas as elites jamais

suportaram o significado simbólico de ter um trabalhador que tomava

cachaça e falava errado na Presidência da República. O efeito PT (quando

Lula se elege) é enorme do ponto de vista simbólico. Enfim um sujeito

aparentemente igual à maioria da população chega lá.

“Marolinha”?

Lula

elege sua sucessora no marco de uma crise econômica internacional

gravíssima, a qual ele caracterizou como uma “marolinha”. Só que os

efeitos daquela crise rebateram na periferia de formas distintas. Sob o

governo dele, uma orientação macroeconômica conseguiu driblar bem esses

efeitos. A articulação de economia política que funcionou nos dois

governos dele não funcionou no governo Dilma. Não foi por incompetência

da equipe gestora. Houve sim falhas técnicas, mas elas não são as mais

importantes. Mas é que a “marolinha” virou um “tsunami”. Neste momento,

aqueles mesmos grupos que foram altamente beneficiados no governo Lula

põem para fora todo o seu preconceito de classe que vem acompanhado de

manifestações de ódio de classe, de marcas racistas e, sobretudo, de uma

entrada em cena, sem qualquer tipo de maquiagem, do velho elitismo

brasileiro. Penso que este é o quadro em que estamos vivendo hoje.

Como este elitismo se expressa?

Penso

que o processo eleitoral mostrou isso com clareza. Tivemos uma vitória

eleitoral democrática que mostrou uma sociedade dividida. Não ponho em

dúvida a legitimidade de vitória de Dilma. Mas não há duvida nenhuma que

há uma legitimidade expressa eleitoralmente muito estreita em termos de

maioria e que, portanto, é muito vulnerável. Exatamente sobre esta

vulnerabilidade atuam as elites. Também operam através de uma mídia

historicamente oficialista e porta voz de tudo aquilo que atravanca a

conquista, a realização e a ampliação de direitos.

De

1888 a 2015, quando se tem uma crise (não no sentido de possibilidade

de quebra do regime, mas uma crise financeira do Estado), se não há

orientações claras e políticas claras em face desta dificuldade, o

momento se torna ideal para que os segmentos mais retrógrados se

apresentem como são. Temos uma composição do legislativo que me parece a

mais anódina e amorfa dos últimos trinta anos e, portanto, facilmente

catalisada com propostas de oportunismo meramente eleitoral. Os que

querem desestabilizar tem um prato feito. Não sei como vai se desdobrar

esse processo governativo, mas tenho a impressão de que a presidente

Dilma vai travar uma guerrilha diária. Não se satisfaz a fome de leão do

PMDB com alface.

O

senhor utilizou os termos “luta de classes”, “ preconceito de classe” e

“ódio de classe”. Com toda a complexidade da divisão socioeconômica e

das ramificações do trabalho na nossa sociedade, ainda podemos falar em

classes sociais?

Não

tenho a menor dúvida. Classe social é uma categoria teórica que

expressa elementos fundamentais da realidade em uma sociedade como a

nossa. A sociedade brasileira tem hoje uma estrutura de classes muito

complexa e eu desconheço qualquer estudo rigoroso e sério sobre isso.

Não estou falando daqueles estudos publicitários que separam a nossa

sociedade em classes A, B, C, D, etc., mas de estudos que tragam

relações com os meios de produção e com a consciência de um projeto

político. A luta de classes nunca tirou férias neste país. Ela esteve

latente ou expressa ao longo desses últimos doze anos em manifestações

referentes a determinados projetos de políticas públicas e em como fazer

a orientação macroeconômica. Isso foi uma luta que atravessou o governo

Fernando Henrique, o governo Lula e atravessa o governo Dilma. O que

temos agora é uma emersão clara das posições de classe.

E como é possível mediar essas tensões?

Eu

percebo um dilaceramento do tecido social brasileiro do ponto de vista

político. O que é preocupante, porque não estão em jogo projetos

políticos, mas projetos de nação. Que sociedade nós queremos? Nós

queremos uma sociedade onde quem tem orientação diferente é objeto de

espancamento e onde o dissenso político é resolvido com ameaças físicas?

Vivemos uma conjuntura internacional difícil, com ajustamento na

divisão internacional do trabalho. Nós vamos nos inserir nisso de

maneira subalterna ou soberana? Temos que vir a público para determinar

com clareza que tipo de sociedade nós queremos e para chegar lá são

possíveis vários meios.

Estamos

com problemas que não vieram do governo Dilma, do governo Lula ou do

governo Fernando Henrique. Eles vêm da nossa transição interrompida. Eu

espero que tenhamos firmeza de princípios e sabedoria para resolvê-los

sem romper um pacto civilizatório que fizemos pelos menos em 1988 e que,

na minha opinião, está ameaçado por expressões de preconceito e ódio de

classe. Não podemos repetir experiências traumáticas do passado, cujos

resultados foram desastrosos para a massa do povo brasileiro, ainda que

tenham sido excelentes para as suas elites.

Nesse

sentido, penso que temos que olhar a política brasileira para além das

expressões institucionais abastardadas, onde se troca ministério por

voto no Congresso Nacional. Isto não é o Brasil. Isto é a expressão

institucional da política brasileira. A política brasileira está nas

universidades, nas fábricas, nas usinas, nos escritórios, no comércio e

nas ruas.

O

senhor é um grande especialista da obra de Marx, um nome que causa

arrepio nas elites e nos setores mais conservadores da sociedade. Os

intelectuais que se utilizam deste referencial teórico tem sido acusados

de promover “doutrinação ideológica” nas universidades. O que o senhor

pensa disso? É possível resgatarmos Marx para analisar a sociedade

contemporânea?

Uma

das coisas que mais tem me divertido na exposição do pensamento da

direita brasileira (se é que ela pensa) é imaginar que os comunistas

estão no poder. Isso é coisa do Olavo de Carvalho, não é? É uma calúnia

contra o PT e contra os comunistas, mas deixemos isso de lado. Primeiro,

eu diria que no universo cultural, resultado de experiências históricas

e da batalha de ideias sob a hegemonia burguesa, o marxismo andou muito

desprestigiado e muito desacreditado. No final da década de 1990 houve

um acantonamento do pensamento marxista. Isso mudou nos últimos dez anos

na universidade e fora dela. Houve um interesse renovado pelas ideias

de Marx, não apenas no Brasil. Segundo, eu acho que Marx é um incômodo

contemporâneo para nós. Essa crise sistêmica que o capitalismo está

experimentando (pelo menos desde o início do século) está trazendo a

discussão sobre uma série de projeções que Marx fez. Ele é extremamente

atual. É impossível tentar compreender com seriedade as mutações

econômicas dos últimos 30, 40 anos sem Marx.

Socialismo?

Não

há solução para a crise do capitalismo. Ela é global não no sentido do

globo, mas por ser uma crise ética, política, econômica e ecológica. O

padrão de civilização capitalista se exauriu. Não adianta dar carros

para todo mundo, pois não haverá lugar para jogá-los fora. Nós não

podemos continuar nessas cidades que crescem loucamente sem nenhum

planejamento. O capitalismo só tem a oferecer mais insegurança, mais

instabilidade e mais violência. Nesse sentido, esgotado o capitalismo, a

única alternativa para ele é o socialismo. Não posso ser original: “Ou o

socialismo ou a barbárie”. E a barbárie já está aí pertinho. Sob esse

aspecto, o socialismo é extremamente atual. Agora a questão é se essa

atualidade é transformada em viabilidade. E eu não vejo essa viabilidade

em curto prazo. O que me torna muito pessimista, pois quanto mais

tardia a alternativa do socialismo, maior será a destruição que o

capitalismo pode realizar.

Por que o senhor não vê essa alternativa no horizonte?

Porque

o socialismo não resulta da crise e da exaustão do capitalismo, mas de

um duro, longo e difícil processo em que massas organizadas de homens e

mulheres mudam o curso da vida coletiva e individual. Eu não vejo isso

se desenhando em curto prazo no horizonte. Vou dizer algo que já foi

dito por Antônio Gramsci e que é adequado para pensar o agora: “Quando

aquilo que é velho ainda não morreu e aquilo que é novo ainda não

emergiu, nesses tempos de transição, revelam-se fenômenos que são

verdadeiras sociopatias”. Estou convencido de que a ordem do capital,

que é o velho, ainda não morreu e a ordem do futuro ainda não emergiu.

Então estes são períodos históricos que oscilam entre o trágico e o

dramático.

A

esquerda fala em revolução, em protagonismo da classe operária e em

tomada de consciência pela massa. Mas também defende que qualquer tipo

de transição radical passa por uma formação séria dos trabalhadores.

Como o senhor vê isso? E como essa formação de caráter teórico se

transforma em prática?

Eu

não penso que as massas revolucionárias serão massas teoricamente muito

ilustradas. O que leva os trabalhadores a querer mudar de vida é o

momento em que suas vidas se tornam insuportáveis. É evidente que

camadas de trabalhadores letradas e informadas são muito mais capazes de

tomar consciência dos seus interesses do que camadas trabalhadoras

rústicas, mantidas na ignorância pelas classes dominantes. Acredito que a

questão central seja a formação política dos militantes. Líderes e

dirigentes não fazem a revolução. É inteiramente irrealista imaginar que

o conjunto das classes trabalhadoras vai se transformar em líderes da

transformação social. Segmentos que vão constituir as suas vanguardas

(no plural) é que podem dirigir um processo de transformação social. O

investimento na formação desses segmentos é absolutamente essencial. É

preciso formação política com base teórica. Aqui não me refiro à

agitação e propaganda ou doutrinação, mas sim a conhecimentos de teoria

social que permitam discernir e distinguir o essencial do acessório, o

substantivo do episódico.

Teoria e prática?

A

teoria é absolutamente indispensável para a formação de vanguardas que

sejam capazes de, em momentos de ruptura e de tensão social, dar

orientações claras, lúcidas, sérias e responsáveis às massas. Rupturas

sociais são sempre processos traumáticos. Não apenas no sentido da

violência material, mas elas envolvem rupturas ideológicas,

intelectuais, éticas, etc. Se lideranças não tiverem competência teórica

e sabedoria política, o resultado dessas rupturas pode ser

catastrófico. Pode ser a derrota de bandeiras e demandas generosas e

legítimas. Isso significa que ninguém avança no domínio do progresso

social, da universalização de direitos, da criação de condições de uma

consciência e de uma nova cultura política só pela militância operativa.

É preciso formação teórica e cultural. Eu me atreveria a dizer que sem

isso não caminharemos.

Queria

ser original, mas alguém já disse há cerca de 110 anos que “sem teoria

revolucionária, não há revolução” [Lênin]. É preciso estudar, estudar e

estudar para poder mobilizar e organizar com competência. Uma revolução

não pode ser o arrebentar de uma represa de demandas reprimidas e de

esperanças humilhadas. É sobre esse chão, sobre a indignação e sobre a

revolta que corre a possibilidade de outro mundo. Mas ele tem que ser

construído com cientificidade, competência e com uma palavra que está

desgastada, que é a sabedoria.

Nenhum comentário:

Postar um comentário